江南水乡到辽远边疆,跨越千里时空。上世纪50年代,何秉贤参军支援大西北并考入兰州大学医学院,毕业后,他主动请愿到新疆工作,把青春活力播撒在乡村牧场,在心血管病领域成名之后,他又决定毕生扎根边疆为基层各族群众问诊看病,始终坚守在岗位一线。

“到祖国最艰苦的地方去”

1949年,18岁的何秉贤在上海参军并随军支援大西北,担任了部队的文化干事,出于对知识的渴望,一年之后考入兰州大学医学院,进入五年制的医疗系开始学习系统的医学知识。虽然仅参军一年,但是为人民服务的信念成为了何秉贤一生的行动宗旨。

“服从组织分配”“到祖国最艰苦的地方去”,两句话赫然留在何秉贤的大学毕业志愿书上。这个来自江南水乡的小伙子怀揣救死扶伤的理想,和其他13名毕业生随着汽车的颠簸前往戈壁滩的深处。他说:“得知分配到新疆的消息非常兴奋,我认为是很自豪很光荣的事,说明党组织信任我,才会让我到艰苦的地方去。”

何秉贤被分配到刚刚成立的新疆医学院附属医院(即现在的新疆医科大学第一附属医院),“1956年前新疆心血管现代医学方面几乎完全是空白的,没有心电图机,没有技术支持,我们也没有上级医师,且资料匮乏。”

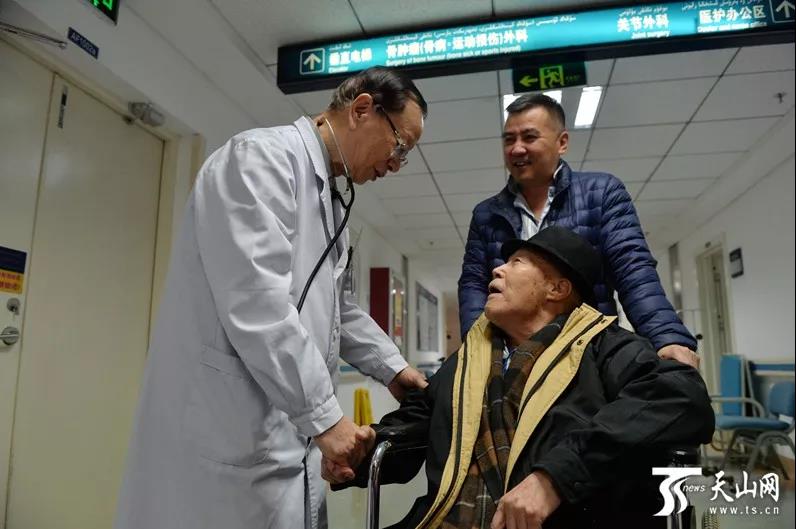

那时,内科只有1个科室、20张病床,地州基层医院更是缺医少药。为了填补本地心血管病普查研究的空白,何秉贤常常骑着马走在天山南北的农村、牧区,被各族群众亲切地称为“马背上的专家”。

“基层巡回诊疗时,最大的障碍是语言问题,我自学了维吾尔语和哈萨克语,直接和百姓交流才能更好地建立起信任感。”他说。不仅学习语言问诊,他还秉持尽可能用低价有效药物的原则,让基层患者“看得起病、看得好病”。

“新疆需要我,那里的病人离不开我”

为了更好地推动新疆医学发展,何秉贤被卫生部选派到北京阜外医院、协和医院进修组织人事关系等一并转到北京。本可以留在北京的何秉贤没有丝毫犹豫便回到了新疆:“组织上送我来进修,是为了更好地建设边疆。为新疆各族人民群众服务,是国家的需要,也是我个人的心愿。”

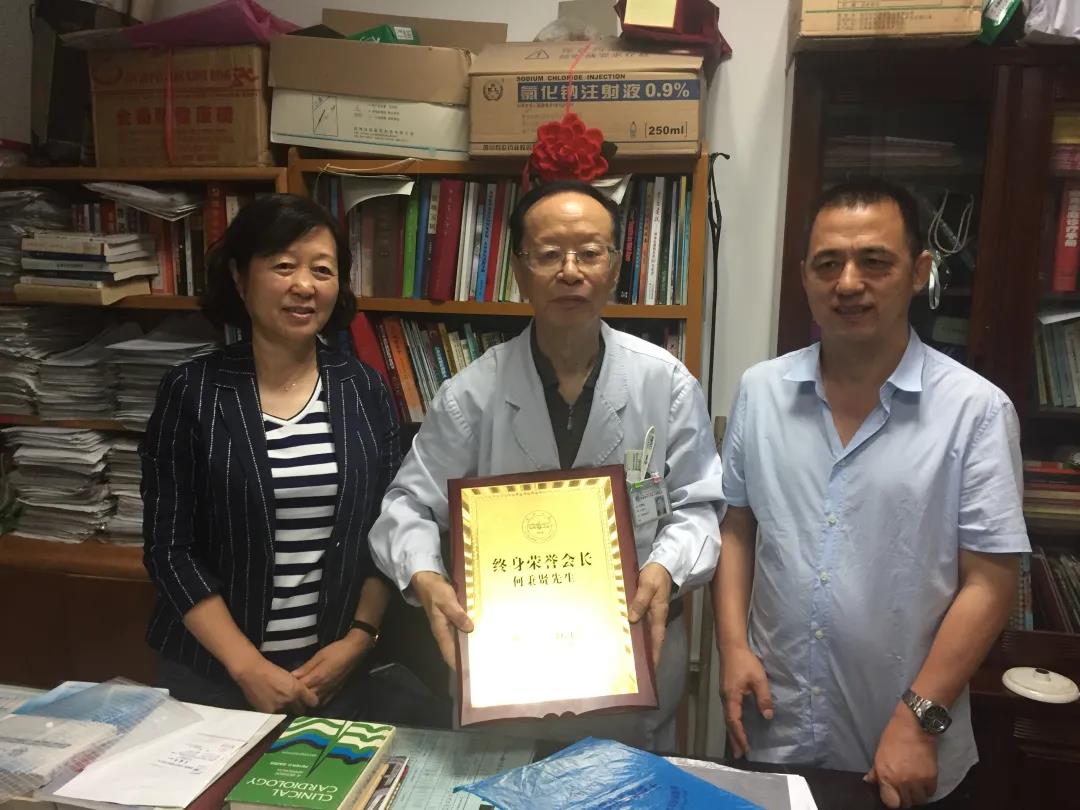

何秉贤回到新疆,也带回了先进的医疗技术。当年,他就做出了新疆第一份心电图,开展了第一次心导管等检查技术,成功安装了第一个心脏起搏器。他将所学知识与临床经验结合,撰写出了一部50多万字的著作——《临床心电向量图学》。这是我国第一本自己的心电向量诊断教材,至今仍被视为权威在沿用。之后,他斩获了“黄宛心电学奖”等心血管领域的重要奖项。

有了名气,国内外不少医疗机构以优厚条件邀何秉贤前往工作。那个时候,各方面落后的西部省区留不住人才,“孔雀东南飞”现象很普遍。何秉贤一一回绝了来访的人。他说:“我在新疆习惯了,离不开,况且新疆需要我,那里的病人离不开我。

他用“此心安处是吾乡 不辞长作新疆人”形容自己。身边的人都清楚,他亲历了新疆医疗从一穷二白渐渐发展到现代水平。年轻时“让各族群众病有所医”的理想,已经成为何秉贤毕生奋斗的目标。

65年来,何秉贤培养了一大批少数民族医疗骨干,有维吾尔族、回族、蒙古族、柯尔克孜族等等,这些学生现在已覆盖全疆各县市医院,甚至乡镇卫生所。他逢人总是讲:“在新疆,走到哪儿都有我的学生,这是一辈子最值得骄傲的事。

天山有雪莲,常年在零下几十摄氏度的严寒中傲霜斗雪、顽强生长,当地少数民族视之为奇珍药草。在他们眼里,何秉贤犹如一朵不枯的雪莲,65年扎根天山,65年默默绽放,65年散发芬芳。

校友简介

何秉贤,1931年出生,浙江兰溪人,新疆医科大学第一附属医院教授。1950年考入兰州大学医学院五年制医疗系,1955年前往新疆,后于新疆医学院内科工作,教授,博导。是新疆现代心内科的开创人之一,获得第六届“黄宛心电学奖”,擅长心血管病专业研究和心电学研究。荣获第五届新疆维吾尔自治区道德模范,“2018年中国最美医生”称号。

来源:兰州大学党委宣传部(新闻中心)