访谈视频请点击图片查看

《自由地选择,积极去行动》

从浙江温州到甘肃兰州,从怀抱“为中国文论立心”理想的文学青年,到深耕法律、心系公益的知名律师,麻侃的人生轨迹,在求索与坚守中不断前行。怀揣着在兰大点燃的知识分子的使命感,他以专业立身,用公益暖心,在法律的经纬间守护“文心”,更以一只“直立的蚂蚁”为精神图腾,在时代洪流中努力保持自我。他的故事,是关于起点、选择、坚守的故事,印证着“心火不熄”的力量。

兰大岁月:起点·立心

“对我来说,兰州大学是一个蛮有希望的开始。”

1996年,18岁的麻侃跋涉三天两夜,从浙江永嘉的山村奔赴两千多公里外的金城兰州。“我的中学老师常说:‘要到祖国需要的地方去。’”高中在校刊上看到在西北读书的学长描绘西北风物如此不同的文章时,麻侃觉得格外新奇有趣,内心对大西北的向往渐渐萌芽。

高中住校时,麻侃靠着从家里带的干粮和“不怕坏”的梅干菜、黄豆在县里独自生活。“实在不爱吃梅干菜,太酸,油不够还闹肚子。”他笑言。当他走进西北,步入兰大,见到了苍茫辽阔的西北风光,与此同时,学校食堂里的大馒头、牛肉面、羊肉串,他也吃得特别惯,“我觉得当时在学校的生活挺好。”

“在兰州上学的4年,我逐渐变得笃定。”受作家三毛的影响,麻侃曾一度迷恋“在路上”的流浪感。但是,到兰大之后,他的梦想发生了转变——“为中国文论立心”。

当时,横渠四句(为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平)在校园十分流行。“我认为横渠四句其实不是一个文学性的定义,而是一个知识分子的社会使命。”怀抱着对文艺理论的热爱,和为文学评论做一些事情的渴望,麻侃开始想要更好地发挥一个知识分子的作用。他的心态从寻求自洽的角度转变为希望去承担社会责任。

麻侃与室友合影

“在兰大我也有很多交往蛮深的老师和同学。”张文轩教授时任兰州大学中文系主任,同时,讲授《古代汉语》课程。“张老师课程讲得很扎实,他还会给我们讲书法,经常会以一幅书法作品跟国际上的华人学者或者汉学家们交流。他是我印象当中一个知识分子应有的样子。”除此之外,讲民俗学的柯杨老师也给麻侃留下了深刻印象:“柯老师在我们心目中就是‘君子’的样子。他纯粹,真诚,温文尔雅,学问也很好。”

职业之路:从新闻理想到法治建设

“我当年怀抱着新闻理想,想做一个新闻人。”

大四时,麻侃在甘肃经济日报跟随被誉为“中国揭黑记者第一人”的王克勤实习。这段经历让他得以近距离观察媒体行业,也在实践中重新审视自己的职业方向。

通过参与一些社会议题的调查报道,他逐渐意识到调查报道不仅需要理想与良知,还面临着诸多现实的挑战。他开始将目光转向法律领域,期待以另一种方式追寻事实与正义。

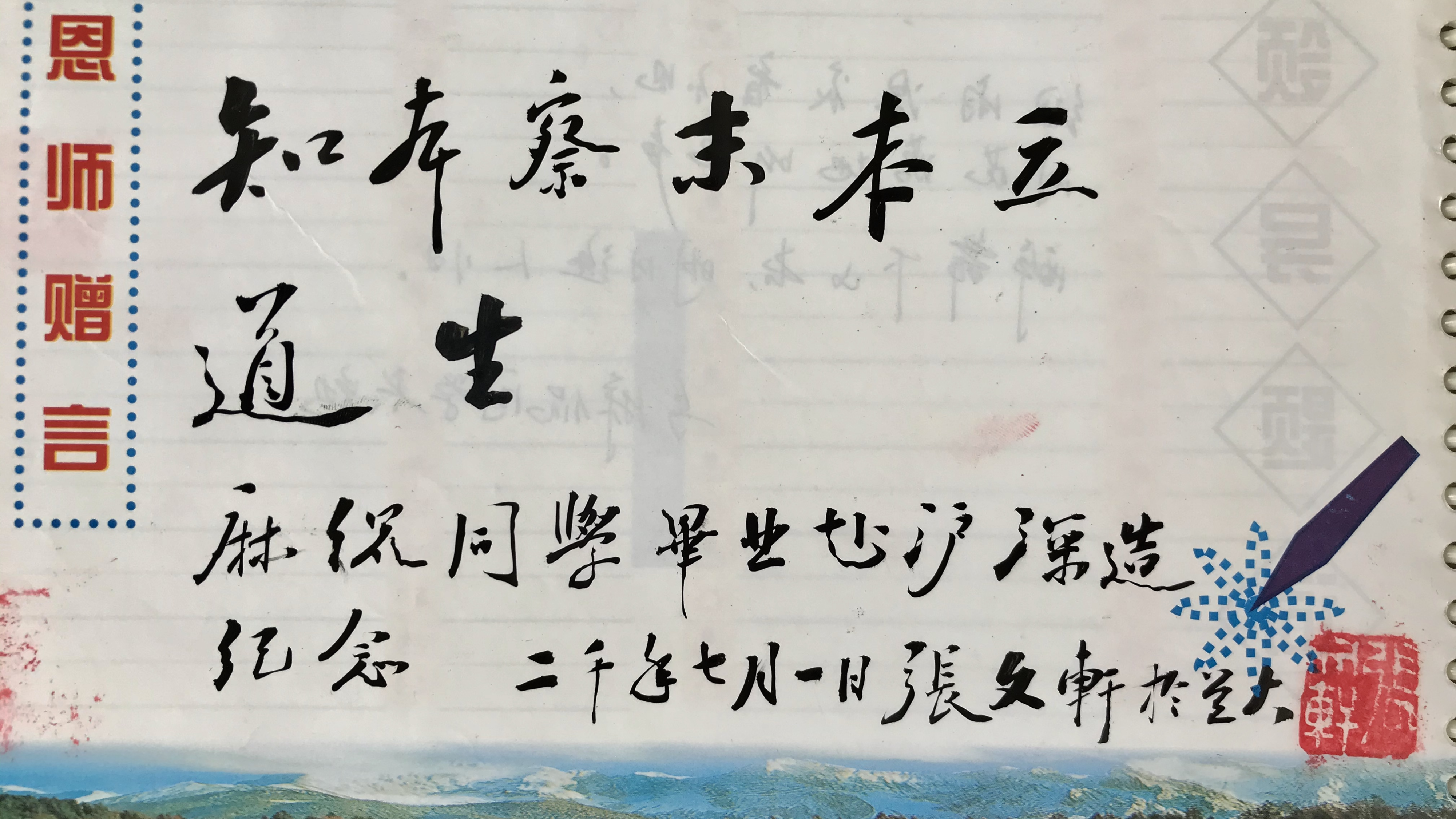

毕业离校前张文轩老师给麻侃题字

“知本察末,本立道生”

提及从文学领域向法律行业的转换,麻侃觉得老师张文轩对自己的选择起到了举足轻重的作用。

2000年,在前往上海社科院读研之前,麻侃去拜访了张老师。“‘知本察末,本立道生’,张老师给我写了这么几个字,我一直记得,这也是我后面的人生当中一直在奉行的一个原则。”

张老师的提点让麻侃在做出判断之前会思考事物发展的根本规律是什么,底层逻辑是怎样的。也正是这样的思维方法,让他从文学转向法学的过程显得自然而顺畅。他延续了对“本”的追寻,从文学中理解人性与社会的根源,再以此为基础向上构建对法理的认知,这让他觉得这个跨界的决定并不难。除此之外,在兰大中文系的教育和训练让麻侃可以更加敏感地察觉到客户的需求,这也在很大程度上为他的职业发展奠定了良好的基础。

“1313”:专业立身,心系公益

“1313”是麻侃对自己职业生涯的概括:一条主线,三项坚持,一个例子,三层依托。

“律师应该做什么?律师法其实有一个规定,律师有维护当事人合法权益,保障法律正确实施,维护社会公平正义三个功能。”麻侃认为律师有三个维度的价值:专业主义、公益主义、商业主义。“一个好的律师是都要兼顾到的。”

北京观韬律师事务所团队合影

“专业是安身立命的基础,律师这个行业靠专业吃饭,认真干,不要急。”

2003年底,麻侃拿到律师执业证,正式踏入法律行业的大门。

2018年,时任杭州市市长徐立毅为麻侃颁发市政府法律顾问聘书

“我一直有一个专业板块,就是行政法的这条线。”在行政法领域,麻侃凭借出色的表现和优秀的行政法律素养逐步得到行业内乃至党委和政府的认可:2006年,浙江省省直律师协会评选麻侃为“优秀行政法专业律师”;2014年,麻侃开始参与高校法学实务教学,担任实务导师;2018年起,他受聘担任杭州市政府法律顾问,与此同时,他还连任三届杭州市上城区政协委员。除此之外,麻侃还担任了杭州市上城区、富阳区等党委、政府的常年法律顾问。

律师的公益属性更多地体现在“保障法律正确实施,维护社会公平正义”的工作当中。除此之外,麻侃还做了一些不同的事情。

麻侃与大爱清尘浙江工作区志愿者服务尘肺农民群体

2013年,麻侃开始参与“大爱清尘”项目。“大爱清尘”于2011年由王克勤联合中华社会救助基金会共同发起,以救助中国600万尘肺病农民为初心。

尘肺农民患者这一群体与其他群体相比具有一些特殊性。他们往往是家里的顶梁柱,得病以后,倒下的不是一个人,而是一个家庭。由于尘肺病的不可逆性,尘肺病患者的病情往往会进行性加重,因此,他们需要经济和医疗物资上的持续帮扶,亲友之力难以为继。援助之路漫长而艰难,令许多人望而却步。但麻侃觉得,正是由于数百万人仍处于这样的困境中,才更需要有人站出来。“这件事,总得有人做。”

近距离接触尘肺农民患者群体,麻侃看到了这一群体更为复杂的现实面貌。“他们其实并不‘可爱’。”麻侃说:“很多人更愿意帮助小动物或贫困儿童,因为他们更容易唤起人们的怜爱之情。但这个群体不同,他们长期以来在高粉尘环境下作业,艰苦的生存环境在他们身上留下了深深的痕迹,你只能看到一张张饱经沧桑的脸。但他们失去的‘可爱’本质上也是一种成本,他们的身体真正承受着过去几十年社会高速发展所积累的沉重成本。”

在他看来,救助不仅在于提供物资,更在于让患者感受到自己“被看见”、“被关心”。“即便无法解决所有问题,但至少应当让他们知道,有人在意,有人在努力。”

麻侃与王克勤等探访尘肺农民患者

“我们发现这个群体的人之所以会在一个高粉尘的环境里面工作得病,本质上是因为很多工矿企业没有达到国家强制性的工矿环境要求。‘能帮一点是一点,能救一个是一个。’我跟王克勤老师都老了,但是心还是热的。”麻侃坚定地说。

麻侃受聘担任浙江财经大学法学院实务导师

在商业领域,麻侃同样展现出前瞻性的创新智慧。2012年,基于对律师行业的深刻观察,他敏锐地意识到:“当事人寻找律师时最大的顾虑是信任——在陌生人社会里,法律服务的试错成本极高。”与此同时,他注意到“温州人向来重视乡谊、团结互助,各地温州商会活跃”。于是,那一年他参与联合几十位温州籍律师,共同发起成立了“杭州市温州商会律师顾问团”。如今,该律师顾问团已经发展至600多名律师的规模。

这一平台巧妙地将同乡律师纳入“熟人信任圈”,以集体信誉作为服务保障,显著降低了委托人的选择风险。通过把传统上基于陌生关系的法律服务,转化为依托乡谊的熟人信任模式,不仅大幅降低了交易成本,也有效提升了服务对接的成功率。

观韬中茂收到杭州亚组委、亚残组委出具的感谢信

2017年麻侃受聘为杭州2022年第19届亚运会组委会法律顾问。2017年起至2023年亚运会圆满落幕,麻侃和他的伙伴们为杭州亚运会组委会提供了全方位的法律服务。在这背后支撑起他的,除了他个人的努力之外,还有律师事务所和团队的依托。

诗心未泯,保有初心

法律工作之外,麻侃从未忘记文学初心。

2014年,麻侃与多位好友共同发起“我们读诗”的活动。“这是一个文学出身的人,在做法律工作过程中,不忘本心的一件事。”

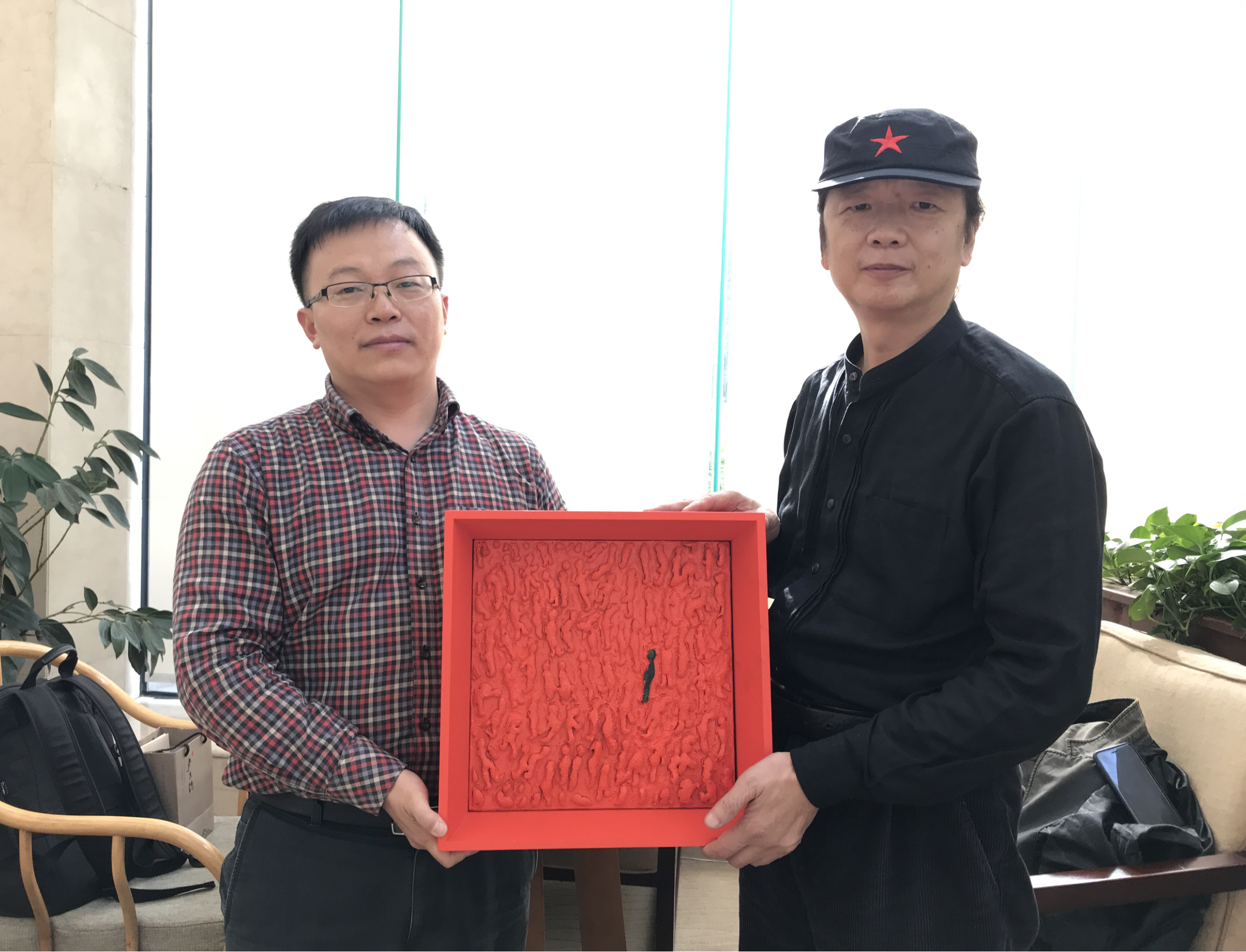

值得一提的是,麻侃的微信头像是著名艺术家王小松先生的《失控的蚂蚁》系列作品之一。他解释道:“王小松先生在‘失控的蚂蚁’当中给我点了一个直立的人像出来,‘失控的蚂蚁’其实有很多的造型,在这一组作品当中,你去细看就会发现:现代社会中人受到各种张力之后,难免会扭曲,按马克思的说法其实就会有一些‘异化’,那么如何保持自我?当然,保持自我的确不容易,但是,保持是有价值的。我觉得他试图表达的应该就是这个意思。所以在失控的蚂蚁、一个正红色的扭曲人体群像当中给我画了一个‘直立的蚂蚁’,我蛮喜欢的。”

麻侃与王小松合影

这只“直立的蚂蚁”,不仅是麻侃对抗时代异化的精神图腾,也映射着他一路走来的选择与坚持。从兰大确立“为中国文论立心”之志,到新闻理想的实践,到投身法律行业,再到专业深耕与公益践行,他始终在探索并践行着一条属于自己的“正道”。这份历经沉淀的笃定与对“保持自我”价值的深刻认识,让他更希望将这份心得传递给正在路上的年轻人。

2025年暑期,麻侃与前来拜访的在校师弟师妹合影

回望来路,麻侃寄语年轻人:“年少轻狂是一件很美好的事情,大家都很聪明,只要不走错路,事业上的沉淀、世俗的成功,差别不过是早一点、晚一点。很多人之所以越活越艰难,很多时候是因为路走偏了。踏踏实实做事情的人,终究是会岁月静好的。正如萨特所说:‘可以更自由地选择,然后积极去行动。”

校友简介

麻侃,兰州大学1996级中文系校友。资深律师,北京观韬律师事务所高级合伙人。兼任浙江省法学会法治文化研究会副会长,浙江财经大学兼职教授,杭州、温州等多地仲裁委员会仲裁员。其在行政法、商事争议解决领域具有丰富的经验。

文字:丁健杰

图片:冯紫云 张鸣 刘建雍

编辑:郭蔡彬

来源:兰州大学校友网